2011年01月31日

ばんぺいゆ

我が家の地球儀と同じ大きさのばんぺいゆ(晩白柚)をいただきました。キング・オブ・シトラスの名の通り柑橘類の王様です。とにかくでかくて重量感があります。

たぶん2kgくらいありそうなのですが、他の柑橘類とたいして変わらない大きさの“へた”の部分で枝から釣り下がっているのが不思議です。そよ風が、そよと吹いただけで落ちそうです。育てるのは難しいのでしょうか?うちの実家ではこれよりはるかに小さいざぼんを作っていたことはあったのですが、さすがにこれには適いません。

しばらく熟すのを待って食べるとよいようです。

2011年01月30日

『穂高を愛して二十年/小山 義治』

『穂高を愛して二十年/小山 義治』(中公文庫)を読了。 釣りばかりで、山はやらないのですが、山の本は好きでときどき読みます(中古で見つけるとわりと買います)。

『穂高を愛して二十年』は戦後まもなく北穂高小屋を建てた小山義治氏の自伝です。戦中も山から離れられず、山へ思いを純化させた氏は、自らの力で北穂高岳の山頂直下、標高3106メートルの地点に小屋を建てます。

1947年から48年にかけて、氏は弟や、氏を慕う仲間の力を借りて資材を山頂近くまで人力で運びます。今と違ってヘリコプターで運ぶというわけでもなく、黙々と担ぎあげるのです。圧巻は、梁となる長さ18尺(約5,5m)、重さ35貫(約130kg)の木材を運びあげるシーンです。正直持ち上げるだけでもなかなかイメージが掴みにくいのですが、それを担いで山を登るなんて・・・。

その行為に、人間の底力を垣間見ることができます。ひとは夢を描き、それを実現させることによって、進化してきたのだと、大層に考えてしまいます。

ちなみに北穂高岳の西側を流れるのが高原川上流の蒲田川です。実は高原川には行ったことがありません。一緒に釣りに行くTさんと、Uさんは行ったことあるのに・・・。

■北穂高小屋HP

2011年01月29日

2011年01月28日

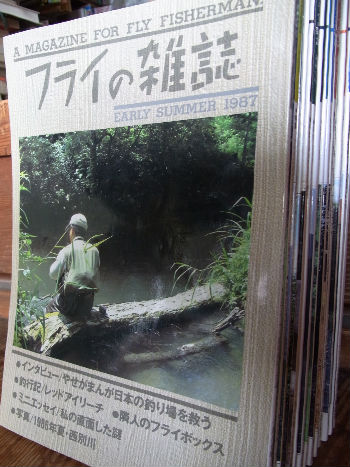

フライの雑誌のバックナンバー、そして80年代とロック

某オークションサイトで「フライの雑誌」のバックナンバーを落札。1986年創刊号から90年代中頃までの30数冊が届きました。

創刊号をパラパラとめくっただけなのですが、まったく古い感じがしません(巻頭の島崎憲司郎氏や水口憲哉氏はずいぶん若いけど)。マテリアルやツールの進化はあっても、フライという水生昆虫を模した毛針で魚を釣るという行為には違いがないからなのか、僕自身の釣りがまったく変わらないからなのか・・・。

1986年頃の僕は田舎で退屈な高校時代を過ごし、自分は周りとは違うのだと(単に自意識が過剰なだけな詰まらない高校生でしかないのですが)、FMラジオから流れてくる洋楽ロックに興奮し、ロッキンオンを読み始めた頃でした。

当時のロッキンオンは既にメジャー誌だったのですが、編集者も含めた読者の投稿記事の、そのひとの生活と切り離せないようなロック観にうなずきながら隅から隅まで読んでいました。

「フライの雑誌」のテキストは当時のロッキンオンに似た匂いを感じます。既存のメディアにおもねるのではなく、釣りですら自己表現であるという矜持。ロックに思い詰める若者のような過剰な自意識と孤独を見つけ、僕はときに共感し、その若さと苦さを噛み締めます。

とにかく読み物として、単純に楽しいので、しばらくはまた夜更かししそうです。

2011年01月27日

残業とボブ・マーリー

もうひとりなのでiPodを聴きながら事務所で残業中です。この頃は集中力がなくなったので、想定以上にだらだらと仕事に取り組みこんな時間になってしまいました。

しかしボブ・マーレーの「Kinky Reggae」はそんな腑抜けた僕の背筋を伸ばし、脳内でビシバシ信号が飛び交う状態にしてくれます。しなやかで強靭なリズムと、歌詞よりも強くメッセージを伝える声。最高です。

ところで、僕のiPodですが、暫く前からモニターの真ん中あたりが光を失ってしまいました。音楽を聴くにはまったく問題がないのですが、そろそろ買い替えたいのです。

オープンしてもう丸6年になるのに京都シネマで映画を見るのは初めてです。

オープンしてもう丸6年になるのに京都シネマで映画を見るのは初めてです。