2007年08月09日

下鴨&下亀納涼古本まつり

毎年、お盆の時期に下鴨神社で開催されるのは「下鴨納涼古本まつり」なのですが、今年は北白川のガケ書房で「下亀納涼古本まつり」が同時期に開催されます。

いくつかの古本屋に加えて、くるりの岸田繁もなぜか、参加者に名を連ねてます。

8月11日からなのですが、その日から僕は短い夏休みにはいります。息子とふたりで四国の実家へ帰省する予定になっています。

というわけで、8月11日はかなり忙しくなりそうです。午前中は下鴨神社へ行き、ちょこっとガケ書房をのぞいたあと、午後3時過ぎには京都駅発の新幹線に乗らなければなりません。納涼というより、汗をかきそうな気配が濃厚です。

■ガケ書房HP

■下鴨納涼古本まつり

いくつかの古本屋に加えて、くるりの岸田繁もなぜか、参加者に名を連ねてます。

8月11日からなのですが、その日から僕は短い夏休みにはいります。息子とふたりで四国の実家へ帰省する予定になっています。

というわけで、8月11日はかなり忙しくなりそうです。午前中は下鴨神社へ行き、ちょこっとガケ書房をのぞいたあと、午後3時過ぎには京都駅発の新幹線に乗らなければなりません。納涼というより、汗をかきそうな気配が濃厚です。

■ガケ書房HP

■下鴨納涼古本まつり

2007年07月19日

ひとりでごはん

ひとり暮らしをはじめて2週間がたちました。夜のごはんは帰宅してから炊飯用の鉄鍋でごはんを炊くところから始まります。

1年程前に炊飯器が壊れてしまってから、鉄鍋で炊くようになりました。

お米を研いでから、水加減が適当な僕でも、焦がさないように気をつければ、どうにかふっくらとしたごはんを炊くことができます。本当は音で判断して、炊きあがったら蓋を開けずにしばらく蒸さなければならないのですが、あまり気にせずごはんの炊きあがりを確認してから、火を止め、蓋をして、しばらく置いておきます。

嵐山光三郎の「ごはん通」を読むとごはんの奥深い美味しさについてこれでもかという位の書いてあります。米の炊き方に始まり、おむすび、粥と雑炊、すし、どんぶり、炊きこみごはん、まぜごはん、ピラフ・パエリア、茶漬、チャーハンとあらゆるごはんをメインにした料理と調理方法についての蘊蓄が執拗なまでに述べられていています。

バターごはん(小学生の頃、よく食べました)を筆頭に、いくつかのまぜごはんと茶漬は材料さえ揃えれば、たいして手間もかかりません(もちろんごはんを炊くところとか、おいしいごはんを食べるために嵐山光三郎は努力を惜しむことがありません)。簡単でおいしいごはんの食べ方を試してみたいのですが、たいていはこれで済ましてしまいます。

今日は中村屋のインドカレー“スパイシービーフ”でした。

1年程前に炊飯器が壊れてしまってから、鉄鍋で炊くようになりました。

お米を研いでから、水加減が適当な僕でも、焦がさないように気をつければ、どうにかふっくらとしたごはんを炊くことができます。本当は音で判断して、炊きあがったら蓋を開けずにしばらく蒸さなければならないのですが、あまり気にせずごはんの炊きあがりを確認してから、火を止め、蓋をして、しばらく置いておきます。

嵐山光三郎の「ごはん通」を読むとごはんの奥深い美味しさについてこれでもかという位の書いてあります。米の炊き方に始まり、おむすび、粥と雑炊、すし、どんぶり、炊きこみごはん、まぜごはん、ピラフ・パエリア、茶漬、チャーハンとあらゆるごはんをメインにした料理と調理方法についての蘊蓄が執拗なまでに述べられていています。

バターごはん(小学生の頃、よく食べました)を筆頭に、いくつかのまぜごはんと茶漬は材料さえ揃えれば、たいして手間もかかりません(もちろんごはんを炊くところとか、おいしいごはんを食べるために嵐山光三郎は努力を惜しむことがありません)。簡単でおいしいごはんの食べ方を試してみたいのですが、たいていはこれで済ましてしまいます。

今日は中村屋のインドカレー“スパイシービーフ”でした。

2007年07月02日

ガラスボタンと蜻蛉玉

近くに行ったときは必ず立ち寄る恵文社のギャラリーで「ガラスボタンと東欧雑貨の展覧会」が催されてました。案内のカードに印刷された蒼みがかった民家の写真の雰囲気がよくて気になってました。

素朴でかわいらしい東欧の雑貨や、東欧の空気をとじ込めたような東泰秀氏のポラロイド写真と並んでチェコ製のガラスボタンが展示販売されてました。

一個500円のガラスボタンの色彩の豊かさはアメリカ製のキッチュなカラフルさとは違ってひどくナイーブな感じがするものでした。僕が少女であったなら、幾種類もあるなかからさんざん吟味して買ったに違いありません・・・。

ガラス製のボタンを見るのははじめてのことでしたが、蜻蛉玉に似ているような気がしました。

蜻蛉玉についてもたいして詳しいわけではありません。内田百閒に「蜻蛉玉」という題名の随筆があったのを憶えているくらいです。

「蜻蛉玉」のなかでの百閒はあいかわらず神経質なおやじで真っ直ぐに物を片付けないと気が落ち着かないと云って苛々しています。小さな丸い物が苦手な友人のL君は百閒と同じようなところがあって、いちいち煙草の吸殻を灰皿の中で真っ直ぐに並べたりします。蜻蛉玉はそのL君が苦手なものとして出てくるだけです。そのあとに百閒を悩ます切腹羊羹の丸くて弾力があって不気味な感じの方がずっと丁寧に語られています。

蜻蛉玉もガラスボタンもきれいで、ときに可愛いらしいガラス工芸品です。

恵文社での展示は本日、7月2日まで。今回の展示は大阪北堀江の東欧雑貨店「チャルカ」の『チャルカが旅したチェコのガラスボタン物語〜りんごの木の村で』の出版記念なので、そこへ行けば、いつでもガラスボタンに出会えそうです。

■恵文社HP

■チャルカHP

素朴でかわいらしい東欧の雑貨や、東欧の空気をとじ込めたような東泰秀氏のポラロイド写真と並んでチェコ製のガラスボタンが展示販売されてました。

一個500円のガラスボタンの色彩の豊かさはアメリカ製のキッチュなカラフルさとは違ってひどくナイーブな感じがするものでした。僕が少女であったなら、幾種類もあるなかからさんざん吟味して買ったに違いありません・・・。

ガラス製のボタンを見るのははじめてのことでしたが、蜻蛉玉に似ているような気がしました。

蜻蛉玉についてもたいして詳しいわけではありません。内田百閒に「蜻蛉玉」という題名の随筆があったのを憶えているくらいです。

「蜻蛉玉」のなかでの百閒はあいかわらず神経質なおやじで真っ直ぐに物を片付けないと気が落ち着かないと云って苛々しています。小さな丸い物が苦手な友人のL君は百閒と同じようなところがあって、いちいち煙草の吸殻を灰皿の中で真っ直ぐに並べたりします。蜻蛉玉はそのL君が苦手なものとして出てくるだけです。そのあとに百閒を悩ます切腹羊羹の丸くて弾力があって不気味な感じの方がずっと丁寧に語られています。

蜻蛉玉もガラスボタンもきれいで、ときに可愛いらしいガラス工芸品です。

恵文社での展示は本日、7月2日まで。今回の展示は大阪北堀江の東欧雑貨店「チャルカ」の『チャルカが旅したチェコのガラスボタン物語〜りんごの木の村で』の出版記念なので、そこへ行けば、いつでもガラスボタンに出会えそうです。

■恵文社HP

■チャルカHP

2007年06月12日

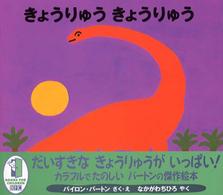

きょうりゅうきょうりゅう

息子の恐竜ぬり絵ブームはまだ続いています。

この週末に僕が書いた恐竜はセギサウルス、ディメトロドン、コンプソーグナートゥスです。どの恐竜も馴染みのない名前をしていています。(写真の恐竜はアンキロサウルスですね←僕も知ってる!)

彼の恐竜ブームの原点は1年半ほど前に買った絵本「きょうりゅう きょうりゅう/バイロン・バートン」です。

ポップでカラフル、キュートなきょうりゅうたちの絵本です。

この絵本に出て来る「きょうりゅう」にはまだ名前がありません。

「つののはえたきょうりゅう」

「せなかにいたをならべたきょうりゅう」

「いしあたまのきょうりゅう」

「するどいつめとするどいきばをもったきょうりゅう」

「ながいながいくびとながいながいしっぽをもったきょうりゅう」

イノセントな表情と大胆な色をした恐竜は、息子の小さな脳みそに深く刻まれたのです。名前を憶えた今でも、ときおり彼はティラノザウルスを「するどいつめとするどいきばをもったきょうりゅう」と呼び、パキケファロサウルスを「いしあたまのきょうりゅう」と云うのです。

この頃はあまり読まなくなった絵本だけど、僕も大好きなのです。

2007年06月02日

大庭みな子とキング・サーモン

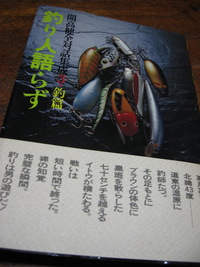

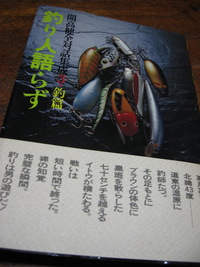

先月亡くなった大庭みな子の本を読んだことはないのだけど、開高健との対談を読んだことがあって、その内容に驚いたことがある。

対談がおさめられているのは「釣り人語らず(開高健全対話集成3・釣篇)」という釣りをテーマにした開高健の対談集だ。大庭みな子の名は知っていたのだけど、その著作やひととなりを知らなかったので、井伏鱒二らと並んで彼女の名を見つけたときは、違和感を覚えたのだが、読んでみると彼女の釣りは生半可なものではなかった。

芥川賞をとる前の彼女はアラスカに住んでいて、白夜の海に舟を出すご主人とサーモンを釣っていたのだ。その豪快な体験は世界を釣り歩いた開高健も唸るほどだった。

「はねるのはシルヴァーです。キングはただ、もぐってひくんです。」

キングサーモンの特徴をさらりと云ってのける大庭みな子はまるで、釣りキチ三平のようだ。いや、この対談では開高健が三平で、大庭みな子が魚紳さんだろうか・・・。

(サーモンダービーで三平が活躍するエピソードはブルーマーリン編と並んで、釣りキチ三平のなかでも、もっとも印象に残っているシリーズだ)

大庭みな子がご主人とサーモンフィッシングをしたことは、彼女が死んだあと、読売新聞夕刊の追悼コラムでも描かれていたので、わりと有名な話なのだろう。まだ未読の彼女の小説も興味があるのだけど、その頃のエピソードを書いたエッセイがあるのなら、そっちを読んでみたい。

対談がおさめられているのは「釣り人語らず(開高健全対話集成3・釣篇)」という釣りをテーマにした開高健の対談集だ。大庭みな子の名は知っていたのだけど、その著作やひととなりを知らなかったので、井伏鱒二らと並んで彼女の名を見つけたときは、違和感を覚えたのだが、読んでみると彼女の釣りは生半可なものではなかった。

芥川賞をとる前の彼女はアラスカに住んでいて、白夜の海に舟を出すご主人とサーモンを釣っていたのだ。その豪快な体験は世界を釣り歩いた開高健も唸るほどだった。

「はねるのはシルヴァーです。キングはただ、もぐってひくんです。」

キングサーモンの特徴をさらりと云ってのける大庭みな子はまるで、釣りキチ三平のようだ。いや、この対談では開高健が三平で、大庭みな子が魚紳さんだろうか・・・。

(サーモンダービーで三平が活躍するエピソードはブルーマーリン編と並んで、釣りキチ三平のなかでも、もっとも印象に残っているシリーズだ)

大庭みな子がご主人とサーモンフィッシングをしたことは、彼女が死んだあと、読売新聞夕刊の追悼コラムでも描かれていたので、わりと有名な話なのだろう。まだ未読の彼女の小説も興味があるのだけど、その頃のエピソードを書いたエッセイがあるのなら、そっちを読んでみたい。

2007年05月23日

鴨川の花粉

マンガミュージアムの帰り、鴨川の河川敷を電動付自転車で走っていると、途端に目が痒くて痒くてしようがなくなりました。川沿いに繁茂する雑草のなにかが強烈な花粉を放っているに違いありません。よくきくのはブタクサですが、ネットで調べるとブタクサの花粉は夏から秋に飛散するそうなので、また別の雑草みたいです。

そう長い距離を走ったわけではなく、時間にして10分もかかっていないはずなのに、かなり強い痒みが脳みそを刺激しはじめたので、逃げるように鴨川から離れました。

痒い話といえば、内田百閒の「掻痒記」です。読んでいるうちに誰もが持っている痒みの記憶が呼び起こされ、痒くもないのに、身体中がむずむずしてしようがありません。

とにかく、今の季節、鴨川に近づくのは注意が必要だということです。