2007年12月29日

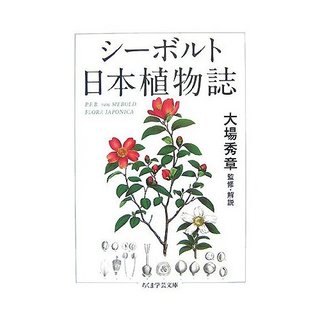

「シーボルト日本植物誌」とプラントハンター

江戸時代末期に西洋医学を日本に伝えたシーボルトが日本の植物を紹介した「日本植物誌」が文庫化されました。とにかく美麗な植物の彩色画がすばらしすぎます。文庫本サイズなのが残念なのだけれども、150点に及ぶ植物画を眺めていると年末にささくれ立ったココロが癒されます。

ヨーロッパにはじめて日本の植物を紹介したこの書物は、当時かなり評判になったようです。その頃、アジア各地や南北アメリカ大陸の植物を収集するプラントハンターと呼ばれるひとがいて、薬草や食料になるものから観賞用の花など新種の植物を探し、ヨーロッパに持ち帰っていました。

大航海時代から近代にいたるまで、未知の植物を求め世界を旅したプラントハンターは現在もなお、癌治療やダイエットなんかに有益な物質を抽出できる植物を探し続けています(○○○茸とかね)。

シーボルトの「日本植物誌」の原本は京都大学にもあって、電子図書館で公開されているので、こちらも要チェック。

■日本植物誌 Flora Japonica

■京都大学電子図書館

植物画といえば、9月に出版された「南方熊楠菌類図譜」が欲しくてたまりません。天才、南方熊楠が描いたキノコ類が120点。熊楠が自身の研究にもちいたフィールドノートからピックアップした図譜はアート以外のなにものでもなく、本屋で少し見ただけなのですが、熊楠の宇宙に深く引きずり込まれるようで、おそろしい気持ちがしました。

2007年12月25日

エドワード・ゴーリーの絵本

2000年から2004年まで、毎年年末になるとクリスマスプレゼントのように出版されていたエドワード・ゴーリーの新しい絵本が数年ぶりに本屋に並んでいるのを見つけました。

「ジャンブリーズ」は19世紀のナンセンス詩人、エドワード・リアの詩に絵をつけたもの。ふるいに乗ってジャンブリーズに向かう冒険譚(といってしまうとかなり乱暴ですが・・・)。ストーリーよりも韻を踏んだ文とゴーリーの絵に浸ってしまえば、大人も十二分に堪能できる絵本です。

※もう一冊、「輝ける鼻のどんぐ」という本も出たようです。訳はもちろん柴田元幸。

エドワード・ゴーリー未読の方には「うろんな客」がおすすめ。うろんなという言葉が正鵠を得たあやしい客人の傍若無人なふるまいを描いた一冊です。

2007年12月10日

本棚

週末に一乗寺の葡萄ハウス家具工房へ行き、木の本棚を2本購入。葡萄ハウス家具工房には珍しく本棚がいっぱいあって、本を並べられるスペース(棚の段数×横幅)と値段を比べながら選びました。

我が家は僕の買ってくる本・雑誌・CDと奥さんが買ってくる絵本であふれているので、本棚にはいってない分を並べたら、もういっぱいになるのは確実です。全然追いつきません。

本棚を部屋のなかに配置して、はやく本を整理したいのですが、その前に部屋を片付けて掃除しなければならないので、まだ玄関に置いたままです。

■葡萄ハウス家具工房HP

2007年11月21日

デレク・ジャーマンの庭

+0 atelierさんのブログで、デレク・ジャーマンの言葉が引用されていたので、久しぶりに本棚から「derek jarman’s garden」をとりだしました。デレク・ジャーマンがその死の間際まで愛し手入れしていた庭についての彼の文章と、その庭の写真をおさめた美しい本です。

94年にエイズで死んだ彼は、原子力発電所のすぐそばにある荒涼とした海辺の漁師小屋を購入し、そこに庭をつくります。

原子力発電所とか、エイズとか、世紀末的なキーワードに僕のイメージは偏ったものになっているのかも知れないけれど、そこに作られた庭の美しさは、この世のものとは思われません。此岸でも彼岸でもない、「デレクジャーマンの庭」としか呼びようのない特別な次元に存在する庭の写真に長い時間魅入られてしまいます。

間違いなく自分の死を意識して書かれた文章はどこまでも静かで、やはりゆっくりと僕のココロの奥の方に届いてくるような気がします。

彼が花壇に並ぶ草花の配置を語るところがいちばん好きです。

海に向かって左の花壇:

薄緑色の葉で芽ぶくセリ、アヤメ、ハンニチバナ、チコリ(ヤグルマソウと並んでいちばん青い花)、クマツヅラ、ローズマリー、シスタニ、ニオイアラセイトウ、ヨモギ、サントリナ、ニオイアラセイトウ、ワスレナグサ、ナデシコが2本、花壇の周囲を取り巻いているのがベンケイソウ。

記述はこのあと、右側の花壇、その向こうのサークル花壇、小屋の右側、2番目のサークル花壇、道路沿い、道路の向こう側の草花、と続きます。草花の名前をきいても、その姿が思い浮かべられないのがひどく残念なのですが、庭をたいせつに愛おしむ彼の気持ちが深く伝わってきます。

僕にとって、デレク・ジャーマンはザ・スミスのプロモーション・ビデオを撮ったひとで、そのあといくつかの印象的な映画を残したひとでした。映画はわりと眠い映画でした(その究極がBLUEでした)。僕は随分背伸びして、彼の映画を観ていました。

「derek jarman’s garden」が日本で出版されたのは1997年のことでした。出版元の光琳社出版はつぶれてもうないので、手にいれるのは難しいようです(原著の方が安く手に入れられそうです)。

追記:気になって、彼の庭があったダンジュネスという場所をグーグルでマップ検索してみました。

写真表示にすると原子力発電所が確認できます。

2007年11月12日

「NARUTO」読破。

9月に釣りにいったときにUさんの子どもが持ってきていたのを、読んだのがきかっけで今さら「NARUTO」にはまってしまい、とうとう既刊の40冊を全部集めてしまいました。

少年マンガに夢中になるのは「スラムダンク」以来です。

好きなキャラはシカマルとロック・リー。好きな忍術は月読です。

2007年09月01日

ららら科學の子

ようやく読んだ矢作俊彦の傑作、「ららら科學の子」。

やはり矢作俊彦は凄玉だ。

学生紛争時、殺人未遂に問われ、中国に密航した主人公が30年後の東京に戻ってくる。

主人公の記憶に残る60年代末の東京とリアリティのない90年代末の東京が対比される。主人公は親友の組織に匿われながら、不在だった30年という時間を埋めようと東京を彷徨う。

主人公が自分自身を確認し、生きるために決断した物語の結末。

熱い余韻と静かな興奮が僕のなかで力強く広がるのを感じた。

読み終わったばかりの本のページを捲り、気になったシーンを読み返した。

力のある作家の、力のはいった作品を読むよろこびがここにはある。

こんな本を読んだあとは、いくらでも本が読めそうな気がする。

次ぎに読む本を選ぶのにも力が入る。

何冊も何冊も、たいして読む価値のない本を読んで辿り着いた悦び。

また今日も本が読める!