2011年02月15日

『前日島/ウンベルト・エーコ』

先に読んだ『東京島』に続き、一種の無人島ものといっていい『前日島(上)(下)/ウンベルト・エーコ』(文春文庫)を読了。

文庫化された2003年に購入していたのですが、エーコの作品は絢爛たる修辞に目が眩みさくさくとは読めないので、長い間後回しになっていました。

主人公のロベルトは子午線をはさんで永遠に前日である島の入り江に棄てられた難破船に漂着します。難破船で思い起こす生い立ちや、幻の兄弟を主人公に据えた冒険譚。複数のストーリーに、中世ヨーロッパの史実や、錬金術などが絡みあって、とにかく脳を刺激してやみません。読書する快楽とともに、知らない事実や知識が僕の脳みその許容量をはるかに超えてあふれるので、それを追いかけるのに必死になります。小さなボートに沁みだす水を掻き出すような疲労感が残ってぐったりとします。知識の海で沈没しそうになるのです。

『薔薇の名前』や『フーコーの振り子』もそうだったのですが、もういっかい読みたい本のリストにアップされたのですが、再読の機会がいつになるのか、検討も尽きません。去年、『バウドリーノ』も邦訳されたばかりだし・・・。

あぁ、仕事してる時間が勿体ないです。

2011年02月08日

『東京島/桐野夏生』

『東京島/桐野夏生』(新潮文庫)を読了。

小学生時分に『十五少年漂流記』を読み、アニメ『家族ロビンソン漂流記 ふしぎな島のフローネ』を観て以来、無人島にたいする無垢な憧憬がずっとあって、よゐこの無人島生活もうらやましくてしようがありません。なので、好きな作家のひとりである桐野夏生が無人島ものを書いたことを知ったときは、けっこう期待したのです。

で、ようやく『東京島』を読んだのですが、ちょっとものたりません。桐野夏生の本を読むと、日常のすぐ隣りで進行する不安や、どこにでもいそうなひとの持つ真っ暗な暗闇に背筋が寒くなるのですが、無人島という非日常のシチュエーションでは、生きる欲望や、食欲、性欲が普通に優先されるのがどうも詰まらないのです。

やっぱり無人島は大人になってからよりも少年時代に行きたいものです。恋愛とかセックスが絡むとややこしいです・・・。生きることと、脱出することにすべての力と知恵を使いたいものです。

そういえば、今日2月8日は『十五少年漂流記』のジュール・ヴェルヌの誕生日で、グーグルのロゴは『海底二万里』のノーチラス号を模したものになっていましたね。

2011年02月06日

『人間を守る読書/四方田犬彦』

『人間を守る読書/四方田犬彦』(文春新書)を読了。

好きな作家が、なにかの折りに言及していた本は気になるもので、そうやって僕は自分の読書の系統樹をいろいろな方向に(偏っているかも知れないのですが)伸ばしてきました。本屋で自分のアンテナにひっかかる本を探すのも楽しいのですが、あらゆる本を読むことはできないので、書評も参考になります。

四方田犬彦は特に映画マンガの評論などで、僕の好きな作家の範囲とかぶるので『人間を守る読書』もサクサク読めて、何冊かひっかかる本が見つかりました。『越境の時/鈴木道彦』と『三島由紀夫・昭和の迷宮/出口裕弘』の2冊。あと『岡田史子作品集』も。

読みたい本が増えるのはいいのですが、問題は読む時間と、本を置くスペースです(年初に、今年は本を片付けるように、と家人に念を押されました…)。

タグ :四方田犬彦

2011年01月30日

『穂高を愛して二十年/小山 義治』

『穂高を愛して二十年/小山 義治』(中公文庫)を読了。 釣りばかりで、山はやらないのですが、山の本は好きでときどき読みます(中古で見つけるとわりと買います)。

『穂高を愛して二十年』は戦後まもなく北穂高小屋を建てた小山義治氏の自伝です。戦中も山から離れられず、山へ思いを純化させた氏は、自らの力で北穂高岳の山頂直下、標高3106メートルの地点に小屋を建てます。

1947年から48年にかけて、氏は弟や、氏を慕う仲間の力を借りて資材を山頂近くまで人力で運びます。今と違ってヘリコプターで運ぶというわけでもなく、黙々と担ぎあげるのです。圧巻は、梁となる長さ18尺(約5,5m)、重さ35貫(約130kg)の木材を運びあげるシーンです。正直持ち上げるだけでもなかなかイメージが掴みにくいのですが、それを担いで山を登るなんて・・・。

その行為に、人間の底力を垣間見ることができます。ひとは夢を描き、それを実現させることによって、進化してきたのだと、大層に考えてしまいます。

ちなみに北穂高岳の西側を流れるのが高原川上流の蒲田川です。実は高原川には行ったことがありません。一緒に釣りに行くTさんと、Uさんは行ったことあるのに・・・。

■北穂高小屋HP

2011年01月28日

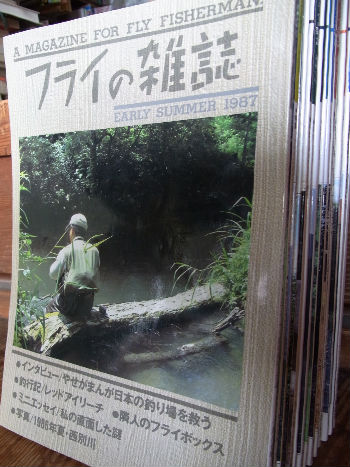

フライの雑誌のバックナンバー、そして80年代とロック

某オークションサイトで「フライの雑誌」のバックナンバーを落札。1986年創刊号から90年代中頃までの30数冊が届きました。

創刊号をパラパラとめくっただけなのですが、まったく古い感じがしません(巻頭の島崎憲司郎氏や水口憲哉氏はずいぶん若いけど)。マテリアルやツールの進化はあっても、フライという水生昆虫を模した毛針で魚を釣るという行為には違いがないからなのか、僕自身の釣りがまったく変わらないからなのか・・・。

1986年頃の僕は田舎で退屈な高校時代を過ごし、自分は周りとは違うのだと(単に自意識が過剰なだけな詰まらない高校生でしかないのですが)、FMラジオから流れてくる洋楽ロックに興奮し、ロッキンオンを読み始めた頃でした。

当時のロッキンオンは既にメジャー誌だったのですが、編集者も含めた読者の投稿記事の、そのひとの生活と切り離せないようなロック観にうなずきながら隅から隅まで読んでいました。

「フライの雑誌」のテキストは当時のロッキンオンに似た匂いを感じます。既存のメディアにおもねるのではなく、釣りですら自己表現であるという矜持。ロックに思い詰める若者のような過剰な自意識と孤独を見つけ、僕はときに共感し、その若さと苦さを噛み締めます。

とにかく読み物として、単純に楽しいので、しばらくはまた夜更かししそうです。

2011年01月21日

『遥かなる山釣り/山本素石』

昨日アップした『ライズ戦記』のなかでも言及があったのが山本素石の『遥かなる山釣り』だ。

『ライズ戦記が1980年代から2000年位の釣りのシーンを描いているのに対して『遥かなる山釣り』で描かれているのは終戦後から1970年頃の釣りの風景だ。山本素石は京都を中心に北陸や岐阜、まだ現在のように高速網がなかった時代に東北青森や九州にまで足を伸ばし、韓国の溪魚にも思いを馳せるのだ。

九頭竜水系や長良川、荘川など、なじみの川が出てくるのが嬉しいのだけど、川の様子は今と全然違う。なにしろ手取川の蛇谷は“イワナが七分に水が三分”という評判があったほどだ。水よりイワナの方が濃い川なんで、養魚場の密度か、それ以上だ。まさに釣り師にとっての桃源郷だ。シャングリ・ラだ。補陀落だ。ドラエもんが居たらタイムマシーンとどこでもドアを狩りてまず僕はそこくへ行くよ。もちろん釣り竿をかついで。

魚釣りだけでなく、京都大学の今西錦司博士の依頼で長良川のシラメについての考察を深めたり、山村に残っていた夜ばいの風習について聞き書きしているのも豊かな日本の原風景を語る上でのアクセントとなっている。それは今から数十年前のことだ。まったくイメージができないほど昔のことではに。父親や祖父母の時代のことだ。

川を取り巻く環境はかわってしまったのだけれども、釣りを通じて味わう感情は今もそう変わらない。開高健も記したように「一生幸せになりたければ釣りをおぼえなさい」と、いうことだ。山本素石と彼の気のおけない仲間との釣行記を読むと僕は強くそれを感じるのだ。