2011年02月26日

『日本の名随筆 釣/開高健編』

『日本の名随筆4 釣/開高健編』(作品社)を読了。

開高健のビデオを観たあと、ひさしぶりに開高健の釣りエッセイを読みたくなりました。『日本の名随筆 釣』は彼が編んだ釣りに関する随筆のアンソロジーです。ちょうど、開高健がはじめてキングサーモンを釣った「ナクネク川のキング」が一番最後におさめられています。

27の随筆は、渓流釣りはもちろん鮎、鮒、磯、海など多様な釣りがモチーフになっていて、井伏鱒二や山本素石など既読のものもあったのですが、一番引き込まれたのは畑正憲の「外川の鯛」です。

“墓が見えた”という印象的なテキストからはじまる「外川の鯛」では畑正憲が房総半島の外川にはじめて訪れたときのことを回想します。港町では魚屋を見て、その町と海との親密度をはかるというエピソード(外川の魚屋ではイルカの胴がごろんと置かれていました)や、釣宿の老漁師とのやりとりが綴られます。そして外川の鯛の一本釣りに、釣りの神髄を見いだし、真っ向勝負の釣り論を展開し、キャッチ&リリースを揶揄したのちに“私は地球と人間の精神の衰弱を思う”と断言します。

ほんの10年くらい前まで季節毎にTVに出ていたムツゴロウさんですが、王国が北海道を離れてからしばらく噂もきかなくなりました。うちの息子もムツゴロウさんのことは知らないでしょう。あの懐かしいへらへらとだらしなくにやけているムツゴロウさんの表情と、ときおり動物たちと一対一の抜き差しならない状況になったときの鋭い眼差しが思い出されます(ニシキヘビを首に巻き付けていたら、だらっとしていたニシキヘビの筋肉が締まり、絞め殺されそうになったときの恐怖の表情とか・・・、とにかくスゴいひとです!)。

開高健が携わった釣りのアンソロジーには『雨の日の釣師のために―釣文学35の傑作』もあって、これも未読のままだなぁ。

2011年02月25日

『若い荒地/田村隆一』

『若い荒地/田村隆一』(思潮社)を読了。

『荒地の恋/ねじめ正一』を読んだあと、次ぎは何を読もうかと、積み上げた本を物色していたところ、思いがけずでてきたので読みはじめました。

田村隆一の生い立ちから詩人の仲間たちとの出会い、そして戦後「荒地」に発展する同人誌「ルナ」から「ル・バル」、「詩集」と語られます。詩人たちもそれぞれ徴兵され幾人かは死に幾人かは生き残ります。最後に鮎川信夫、北村太郎らとの座談会が納められています。最初は田村隆一の自伝的な内容だったのが、中盤からはずっと「ルナ」をはじめとする同人誌からの詩や詩論の引用で、田村隆一はそれぞれに短いコメントをいれているだけです。その引用というか抜粋は『荒地の恋』を読んだ後だと、田村隆一が手を抜いているようにしか感じません(北村太郎と田村隆一の妻の出会いも、きっかけは田村隆一が都合よく自分の翻訳の仕事を、ほとんど北村太郎の訳にもかかわらず、共訳という形で片付けようとした結果でした)。

同人誌を中心に戦争という抜き差しならない現実を前に、詩を書くという純粋な行為に向かう若者たちの群像が浮かびあがってきます。詩論はよく理解できないところもままあったのですが、おもしろいなぁと思った詩はいくつかありました。

ドアの外では

しづかな炎のむれが

物のかたちを壊してゆく

地下をながれる水の音は

ほんのわずかに震へる根を支へてゐる

そしてドアの内には

秘密の抽出がある

自分を掠めるために

肉体よりも柔軟に

けものや鳥よりもすばやい身支度で

夜はおそらくどこからでも忍びよる

わずかなドアの隙間から

誰かが

灰いろの遠い空をながめていた

まだ光がどこまでもゆきわたり

無限といふものが少しづつ暗くなりかけていた

眠ったふりをしてゐると

風だけがやつてきて

黙って髪を梳けづつてゐる

すべてをみつめる生きものゝ眼が

ランプよりも巨大な思ひ出の下で

また何と小さなことであらう

6.15.1940(「形相」鮎川信夫)

2011年02月20日

『荒地の恋/ねじめ正一』

『荒地の恋/ねじめ正一』(文藝春秋)を読了。

戦後の現代詩を代表する同人誌“荒地”の同人であった北村太郎と田村隆一、そして田村隆一の妻である明子を巡る小説です。高校時代からの友人の妻に恋する実名小説と発売当時そのスキャンダラスな面で話題になった本なのですが、その不倫に関しては北村太郎は誠実に対応していて、ちっとも醜聞的ではありません。恋した相手が既婚者で、しかも友人の妻だっただけのことです。後半に挿入される若い愛人との逢瀬の方がずっと刺激的だったりします。

しかし、それよりも大切なのは明子との不倫までに、たった2冊に詩集分の詩しか残していなかった北村太郎が新しい恋の後、次々と詩を書き始めたことなのでしょう。

詩を書くという行為や表現はひどく純粋で、詩人の肩書きだけで生活していくことは難しく(それこそ谷川俊太郎くらいなものでは?)、北村太郎も新聞社で校正や翻訳の仕事をしながら慎ましい生活を送っています。さらに新聞社の仕事を辞めてしまった後は、同棲をはじめる明子に資産がなければ、到底やっていけなかったのでは、と感じさせます。

そうした生活の中で、北村太郎は生活の為もあってなのでしょうが、これまでにないペースで詩作をし、詩集を出して行きます。しかし、そのことに関してねじめ正一は書いたという事実は述べても、詩を書く行為やその感情については詳しくは書いていません。それは詩人だからこそ出来たアプローチなのでしょう。

詩人の名前は知っていても現代詩にはまったく疎く、詩集といっても「エリーゼのために」(忌野清志郎!)くらいしか持っていないのですが、あらためて北村太郎や荒地の詩人たちの詩を読んでみたいと思いました。

2011年02月19日

『僕たちは歩かない/古川日出男』

『僕たちは歩かない/古川日出男』(角川書店)を読了。

1日が26時間ある世界を発見した若者たちの冒険譚。通常の世界よりも2時間長い世界に迷い込み、仲間を見つけ、その2時間を純粋に自分たちの成長のために使う若き料理人たちが主人公です。今の日本で成長すること、アイデアを練ること、技術を磨くことに意識的で、その総数が適度に多く、異なった世界で偶然に出会う確率が高いのは、マジメに料理に取り組んでいる若者たちなのでしょう。時代が違えば、それはバンドマンだったり詩人や画家だったりするのかも知れません。

かってそうした若者のひとりだった老画家との出会いと、仲間との別れが描かれているのだけど、古川日出男はそのストーリーの中心だけを綴っていきます。各キャラクターの造形を掘り下げたり、普通の世界での彼らの世界との関わりを描けば長編にすることは比較的簡単そうに思えるのですが、古川日出男もすべてを極力研ぎ澄まして中編に仕上げています。

僕にとって、古川日出男は枝葉末節が豊かに拡がるめくるめく長編が魅力なので、ちょっと物足りない本でした。

2011年02月18日

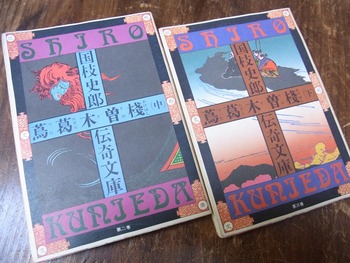

上巻がありません。

近所の古本屋の100円棚で購入したのは国枝史郎の古い文庫本。横尾忠則の装丁もすばらしい“国枝史郎伝奇文庫”シリーズの中の『蔦葛木曽棧(つたかずらきそのかけはし)』です。

しかし、均一棚にあったのは中巻と下巻だけでした。店主にきいたのですが、上巻は無いようでした。上巻がないから故の値段設定なのですが、もやもやしてしようがありません。

国枝史郎は以前に『神州纐纈城(しんしゅうこうけつじょう』を読んだことがあるのですが、仰々しいタイトル通りの伝奇物語にぐいぐい引き込まれたのに、未完と知らなかったために、途中で投げ出されて呆然としたことを覚えています。

ただ、今回は上巻がなかったのがせめてもの救いです。中巻がなかったら、まったく仕掛けられた罠に気づかずに、上巻から下巻へ読み進むところまでいって、えらい目にあったかも知れません。1990年代に大衆文学館シリーズとして復刊されたときは上下2巻組みだったし・・・。

今はネットで探せば単巻だけでも見つけられるので便利です。と思い検索していると『蔦葛木曽棧』も未完と判明しました・・・。おそるべし国枝史郎。まさに伝奇的な禍々しい展開です。

2011年02月16日

古本フェス2011!

同志社大学の近くにあるカフェトリペルで「古本フェス」が開催されています。最近、京都でもこうした古本イベントが増えてきたような気がします。古書組合に加盟している古くからある古書店ではなく、ここ数年の間にオープンした小さな古本店(ネット古書店も)が主催しているのが特徴です。

フェスなので、京都(他の地域からの参戦も有り)のいろんな古本屋が集まって10日間のステージが組まれました。しかも5日間ごとの二部構成で、参加店の入れ替えもあります。

今日から後半戦にはいったのですが、2月20日(日)まで開催されているので、急ぎましょう!僕は開高健とミハイル・ブルガーコフの文庫本を購入しました。

京都の古本祭りは5月、8月、10月とあって、秋の知恩寺の古本祭りのあとGWまでは、文字通り冬の季節だったので、恒例化して欲しいものです。

出店しているのは以下の13店舗です!

【出店者】

全日:古書ダンデライオン

第1部(11日~15日):古書善行堂(京都)、トンカ書店(兵庫・神戸)、

きりりん堂(京都・無店舗)、ありの文庫(京都)、

古書・思いの外(京都、無店舗)、思いの外with空夢箱(大阪)

第2部(16日~20日):古書城田(福岡・北九州)、書肆砂の書(京都)、

古本徒然舎(岐阜、無店舗)、KARAIMOBOOKS(京都)、

古書コショコショ(京都・無店舗)、固有の鼻歌(大阪、無店舗)

■カフェ トリペル