2011年03月28日

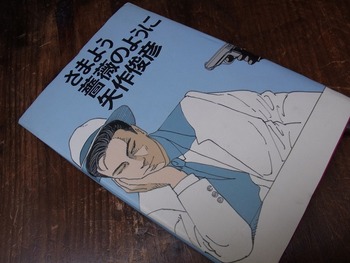

『どうで死ぬ身の一踊り/西村賢太』

『どうで死ぬ身の一踊り/西村賢太』(講談社文庫)を読了。

話題の芥川賞作家のデビュー作。西村賢太が師と崇める藤澤清造にまつわる2つの中編と一つの短篇がおさめられています。

恥を晒して行きて行く過酷な私小説家の人生の狂気と滑稽さに僕はうすら笑いを浮かべるしかありません。でも苦笑する読者のことなんて西村賢太は一顧だにしていないはずです。坪内祐三が解説で述べているように、その小説もすべては藤澤清造全集を刊行するための過程でしかないのですから。

そして、あの風貌なのに、藤澤清造の菩提寺の住職や同棲中の女性との会話の中で、彼は自分のことを臆面もなく「ぼく」と云いまるでのび太君のような東京弁を駆使するのです。その割に、ささいなことでキレて、暴力を振るう様はジャイアンだったりします(苦労を重ねて狷介になったジャイアンという感じです)。会話の文と比すると、地の文は端正でなかなか読ませるのですから曲者に違いありません。そのギャップは芸術的です。

だいたい私小説というと僕は一連のつげ義春のマンガをイメージするくらいで、貧乏自慢と紙一重の印象の方が強かったのですが、西村賢太とおぼしき主人公はなにを生業にしているのかよくわからないのですが、藤澤清造の『根津権現裏』を35万円で入手したり、朽ち果てた漆塗りの墓標をわざわざ美術梱包(23万5千円!)にして七尾から東京の自宅まで送ったりします(僕は到底買えないのだけどヴィンテージのフライリールやバンブーロッドを購入するようなものなのでしょうか?)。裕福な暮らしではないのかも知れませんがけっして貧乏ではありません。そういう意味では中卒フリーターではあっても、世間で喧伝されているようなフリーターとはまったく立ち位置が違います。

意外にも(既に文庫にはいっている本があること自体が意外でした!)著作は既に8冊もあるので、ぼちぼちと読んでいきたいと思います。

2011年03月23日

『黒い時計の旅/スティーヴ・エリクソン』

『黒い時計の旅/スティーヴ・エリクソン』(福武書店)を読了。

15年前に福武文庫で出たときに新刊で買ったものの、なかなか読み通すのがたいへんそうな気がしてずっと放置してあったのですが、昨年単行本を入手し、ようやく読み通すことができました。二段組で改行が少なくその物語同様に、黒く、濃密に詰まった活字を読み進めるのは非常に集中力を必要とし、読了するのに3週間もかかってしまいました。

乱暴に要約するとヒトラーの為にポルノ小説を書き続けた男の物語なのですが、現在と過去、そして男の描く小説が現実世界に影響及ぼし、いくつかの平行世界をいったりきたりしていくので、油断していると『黒い時計の旅』の中で、自分がどこに居るのかわからなくなってしまいます。

アメリカで生まれた男が書くポルノ小説がヨーロッパを席巻するヒトラーの目にとまり、彼個人から執筆の依頼を受けるようになります。第二次世界大戦前のウィーンに舞台を移し、彼の書いた小説とヒトラーの妄想によって生み出された女性が、現実の世界にリンクしてきます。彼女の数奇な人生も幻想に彩られていて、小説世界の中で現実なのか、虚構なのか、はたまた夢なのか容易に判断がつきません。しかしその世界が生み出す力は圧倒的で、ときには官能的ですらあり、他に類をみない読書体験になることは間違いありません。本当なら二日くらい家に閉じこもって、一気に読み通すべき小説なのだと思います。こんな凄い小説は早く読むべきでした。いつもこうした凄い作家を日本語に訳してきれる柴田元幸さんにも感謝です。

福武書店はもうないのですが、今は白水Uブックスで手に入れることができます。

2011年03月19日

『釣山河/山本素石』

『釣山河/山本素石』(二見書房)を読了。

昭和50年に発刊されたこの本は山本素石が昭和40年代に釣り雑誌『釣の友』に連載したエッセイをまとめたものだ。少年時代の釣のまつわる思い出から戦後紀伊半島の川を巡る絵描きの行商時代(この頃の話しは『つりかげ』に詳しい)や佐渡島への釣旅行などが綴られているなかで、滋賀県の愛知川上流にあたる茶屋川の奥にあった茨川という廃村にまつわるいくつかの回が印象的だ。

フライフィッシングをはじめてすぐの頃、茶屋川へはよく通った。当時、仕事で付き合いのあったひとから同じ愛知川の支流である御池川では昔、魚が湧くほど泳いでいたと聞いていたし、源流へ行けば魚が居るという考えにとりつかれていたので、集落のない茶屋川は源流の名に相応しい川だと思っていた。しかし林道が川沿い通り、車で奥まで詰めることができるその川で印象に残る釣りをした覚えはない。たまに釣れるアマゴは20センチに満たないものだったし、全体に流れは細く、水量も少なくてアブラハヤの方がよく釣れ、その度に舌打ちをし、やがて足も運ばなくなった。

『釣山河』にも記されている茨川へ向かう途中にあるトンネルのことは覚えている。そのトンネルの前後からよく入渓したはずだが、その当時、茨川の廃村跡まで釣りあがっていたか、どうかはよく覚えていない。建物や廃屋の跡を見た覚えはないので、そこまで行ったことはなかったのかも知れない。

山本素石は、打ち捨てられてまもない民家にあがりこんで、仲間と、あるいはひとりで静かな夜を過ごす。夜の闇の中で囲炉裏に火をくべながら、日本の高度成長のなかで棄てられるしかなかった朴訥な山の生活のことを考えるのだ。

以前から知己のあった人物がその茨川の小さな集落の出身であることが明かされるくだりには、山本素石同様にびっくりした。そういう不思議な縁が描かれている中では、山本素石が少年の頃、彼の叔父が狐をだましだまされる話しも、そのディテールの詳しさによって本当の話としか思えなくなる。山村ではかってひとを騙し、化かす狐が存在したのだ・・・。そしてそれは山本素石が追い求めたツチノコの存在にも信憑性を与えるのだ。

2011年03月17日

週末はガケ書房へ

名古屋で行われる本のイベント 「ブックマークナゴヤ2011」の開催に合わせて週末の3月19日から北白川のガケ書房で「古本雑貨旅」が開催されます。名古屋の個性的なお店から雑貨や古本を出品されるそうだ。連休は特に予定もないので、のぞきに行く時間くらいはあるでしょう。

学生が引っ越す時期にあわせて大量に本が放出されるのかブックオフでも週末毎にセールをやっていたりして、今月はけっこう本を買ってます。部屋に積み上げられた本の山は一見変わらなそうに見えるのですが、半年、一年前とはやっぱり様子が違っていて、家人にもう今年は本を買うのは禁止と云われてしまいました(もしくは整理しなさいと・・・)。今年はまだまだ長いので、そんなことは無理な話しです。

と鼻で笑いながら買った本がダブリ本だったりすることがあとで判明したりして、家人にはばれないようにしないと、と思うのですが、そういう彼女も既に持っている絵本を100円セールで買ってしまうことがあってお互いさまです。

■ガケ書房

■ブックマークナゴヤ2011

学生が引っ越す時期にあわせて大量に本が放出されるのかブックオフでも週末毎にセールをやっていたりして、今月はけっこう本を買ってます。部屋に積み上げられた本の山は一見変わらなそうに見えるのですが、半年、一年前とはやっぱり様子が違っていて、家人にもう今年は本を買うのは禁止と云われてしまいました(もしくは整理しなさいと・・・)。今年はまだまだ長いので、そんなことは無理な話しです。

と鼻で笑いながら買った本がダブリ本だったりすることがあとで判明したりして、家人にはばれないようにしないと、と思うのですが、そういう彼女も既に持っている絵本を100円セールで買ってしまうことがあってお互いさまです。

■ガケ書房

■ブックマークナゴヤ2011

タグ :ガケ書房

2011年03月04日

『百鬼夜行絵巻の謎/小松和彦』

『百鬼夜行絵巻の謎/小松和彦』(集英社新書)を読了。

妖怪について、学術的にマジメに研究している小松和彦さんが、2007年に発見された絵巻「百鬼ノ図」にインスパイアされ内外で認知されている60本以上の“百鬼夜行絵巻”の成立の歴史について系統だてて考察しています。模写が繰り返される間に、複雑に入り組んだり、手心が加えられたりした絵巻の成立の歴史を紐解いていき、よりオリジナルに近い絵巻を探る単純でありながら、綿密な研究の過程が記されています。

しかしそうした本筋は置いといて、この小さな新書に掲載されたいくつもの“百鬼夜行絵巻”をただ眺めているだけで刺激的で楽しい時間を過ごせます。

特に圧巻なのは、新発見された「百鬼ノ図」の最後に描かれた渦を巻いた黒雲と、黒雲の間に浮かび上がるい西洋の悪魔のような不気味なシルエットです。異教の魔物としかいいようのない悪の僕の姿がそこに描かれています。また器物をモチーフにしたユーモラスな鬼の姿に暫し見入られてしまいます。

小松和彦さんが副所長をつとめる国際日本文化研究センターでは妖怪や怪奇的な絵画をデータベース化して公開するという夢のような研究が為されているのですが、件の「百鬼ノ図」はそれとは別に「絵巻物一覧」の中にアップされていてその詳細な絵巻についてWEB上で確認することができます!便利で素晴らしい未来の一端がここにあります。

■吉光 百鬼ノ図

■怪異・妖怪画像データベース

2011年02月27日

『さまよう薔薇のように/矢作俊彦』

『さまよう薔薇のように/矢作俊彦』(光文社)を読了。

矢作俊彦は文句なくおもしろい作家で文章を読んでいるだけで幸福な気分になれ、いつもその言い回しや比喩の妙に感嘆するしかありません。

『さまよう薔薇のように』は横浜の夜の町で、駐禁をとられないように、契約しているクラブのママやホステスの車を定期的に移動することを生業にしている主人公の周りで起こる事件を巡る3つの短篇からなるハードボイルドミステリです。

皮肉の効いたセリフと言葉による駆け引き。裏の裏のさらにその裏をかくような会話を駆使する登場人物たちに、そんな頭の回転がねじれて早いひとはいないよと思いながら、引き込まれる次第です。またその比喩の多彩さにおいては村上春樹と矢作俊彦が日本文学の双肩だと思うのですが、この本でも腰が抜けるような比喩がひとつ。

エレヴェータから化粧の濃い娘が顔をのぞかせた。山口小夜子を気取っているのはすぐ判ったが、寒ブリがサヨリを気取ろうというようなものだった。

表紙のイラストは江口寿史です。1984年6月に刊行されているので、江口寿史のイラストの仕事としては初期のもののハズで『日の丸劇場』の連載から『エイジ』を描いていた頃です。『江口寿史のお蔵出し 夜用スーパー』によるとこの後、バブルの絶頂期1989年にイラスト1枚が500万円にまで高騰します。マンガを描くのが面倒になるのも仕方ないよなぁ・・・。