2008年12月21日

『77 BOA DRUM』

『ザ・フー:アメイジング・ジャーニー』に続いて、『77 BOA DRUM』を観た。

7月にMETROで上映されてときも気になっていたのが、みなみ会館で上映するのであればいくしかあるまい。

『77 BOA DRUM』は2007年7月7日にニューヨークで開催されたイベントのドキュメンタリー。ボアダムスを中心に螺旋状に配置された77台のドラムとEYEのパフォーマンスを映した映画。77台のドラムが作るグルーヴは圧巻なのだが、これを生で観たとしたら、肌に感じ、五臓六腑に響くドラムの音圧にもっと圧倒されていたにちがいない。

音の積み重ねとパターンを繰り返すことによってボアダムスはボアダムス的なグルーヴを手に入れた(アヴァンギャルドでノイジーな初期のものに比べ、最近の音はかなり聴きやすい)。そのグルーヴは原始的で、宗教的な高揚感をもたらし、はまるとひたすら心地いい。

参加したドラマーはもちろんボアダムスのファンに違いないのだけど、ニューヨークで(ニューヨークだからこそなのかも)、崇拝にも近いコメントをよせられるEYEは神々しいほど輝いていた。

■『77 BOA DRUM』HP

■ボアダムスHP

■みなみ会館HP

2008年12月21日

『ザ・フー:アメイジング・ジャーニー』

『ザ・フー:アメイジング・ジャーニー』を観た。

ザ・フーのCDは『四重人格』と「ベスト盤」しかもっていないし、熱心なリスナーでもなかったのだけど、評判がよかったのでみなみ会館で観てきた。

とにかく60年代から現在まで、40年の歴史を2時間で振り返るのだからテンポがよくて、The WHOの曲は代表曲くらいしか知らない僕でもまったくだれることがない。貴重なライブ映像とピート・タウンゼントとロジャー・ダルトリーに加え、当時のスタッフのインタビューはどれも興味深い。

キース・ムーンの死でバンドとしてのクライマックスを迎えるのだが、それ以降のフーの方がぐっと胸にせまる。ベースのジョン・エントウィッスル(僕は名前も知らなかったよ…)が実はたいへんな放蕩癖があって、彼を助けるために90年代以降、何度か再結成ツアーをおこなったのに、ジョン・エントウィッスルは2002年のツアー直前、ラウべガスのホテルでコールガールをよんだ部屋で急死してしまう。それで確認されるピート・タウンゼントとロジャー・ダルトリーの絆がこの映画のハイライトだ。3人の天才とただのシンガーとピート・タウゼントはロジャー・ダルトリーのことを長いこと見下していたのに、ふたりが映画の最後、ステージ上で肩を組むシーンはメンバー二人の死を乗り越え、生き残ったふたりの友情を強く感じさせる。

若かりし頃のキース・ムーンのつぶらな瞳のかわいらしさと破壊的なドラムの落差にびっくりしたのだが、60歳を越える現在もマッチョな身体を維持しているロジャー・ダルトリーもけっこう不気味。『TOMMY』の頃の長髪のロジャー・ダルトリーがどうしても僕は恰好よく見えなかったのが、いまいちThe WHOのことを好きになれなかった理由であることは間違いがない(デビュー時の短髪のときの方がずっと恰好いいぞ)。

映画はすごいよかったのにパンフはひどい出来だ(700円もしたのに)。The WHOのディスコグラフィーくらいは最低でも載せないといけないだろ。

■『ザ・フー:アメイジング・ジャーニー』HP

■みなみ会館HP

2008年11月28日

ヨーロッパ・ファンタスティック・ナイト

みなみ会館の新しい上映スケジュールが届いた。

THE WHOの映画やクエイ兄弟の新作まで、来月は観たい映画がいくつかラインナップされている。

今週、土曜のオールナイト企画もそそられる内容だ。

「ヨーロッパ・ファンタスティック・ナイト」

〜忘れるな、世界を瞠目させた監督を!〜

上映されるのは23:55〜『ラ・ジュテ』、00:40〜『ひなぎく』、2:15〜『ヴェルマイスター・ハーモニー』、5:00『ファンタスティック・プラネット』の4作品。

『ファンタスティック・プラネット』以外は未見なのだが、パンフに書いてある「ヨーロッパ映画史上、もっとも異端の王道を行く

ファンタスティックな4つの惑星たち」というのだけでぞくぞくします(異端という言葉に弱いのだ)。ぞくぞくはするのだけど、オールナイトで4本の映画を観る体力はもうない。いちばん興味を惹かれる『ヴェルマイスター・ハーモニー』で寝てしまうことは必至だ(なにしろ“2時間25分でたった37カット”というのだから・・・)。

学生の頃からずっと背伸びして、こういう雰囲気の映画をチョイスしてよく観にいった。それはハズレも多くて、僕には理解もできないし、ただただ退屈なものも多かったけれど、そういう失敗を積み重ねないと、出会うことができない凄い映画というものがこの世の中にはある(それは凄い本に出会えないことと同じだ。音楽はちょっと違う)。

というようなわけで、久しぶりにオールナイトの映画を見にいくかも知れません。

■みなみ会館HP

2008年11月01日

第一回マンガ家映画まつり

明日から3連休。知恩寺の古本まつりと並んで、興味津々のイベントが大阪、難波montageで開催される「第一回マンガ家映画まつり」。

この頃、マンガを見ないなぁと思っていた花くまゆうさくは自らの作品を映画化していました!映画を監督したマンガ家といば手塚治虫と大友克洋なのですが、まさか花くまゆうさくがこの両巨人と肩を並べるとは・・・。しかも同時上映は古泉智浩監督作品「ゾンビの森」!!

古泉智浩はアクションで連載している『ワイルド・ナイツ』があいかわずくだらなくて最高。

ふたりとも好きなマンガ家なので、激しく見たいです。彼らのマンガ以上にバカバカしい映画に違いありません。タイトルも確信犯的だし。

連休最後の日に大阪迄行くのはしんどい(しかもこの日は息子とふたりきりの予定)ので、京都でもやらないかなと淡い希望を抱いてます。

■montage HP

2008年06月16日

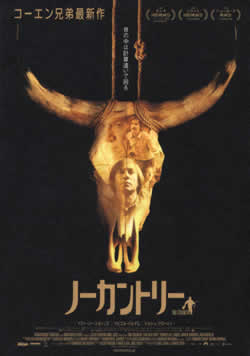

『ノー・カントリー』を観た

みなみ会館で『ノー・カントリー』を観てきました。

いたるところでハビエル・バルデムが演じる殺し屋“アントン・シガー”の不気味さが、そのエクセレントな髪型(笑)と共に語られていますが、パンフを読んで、そのハビエル・バルデムと僕の生まれた日が10日も違わないことに驚きました。

スペインでうまれ育ったハビエル・バルデムと四国で生まれた自分を比べてもまったく意味がないのですが、彼のあらゆるパーツが太い顔をみていると、同じ人間だという気がしなくなります。もちろん役作りもあるのでしょうが、破格にタフな彼の顔を最初から最期まで見入っている間に2時間の映画は終わってしまいました。

コーエン兄弟の作品では『ファーゴ』が好きで、そのあともちょくちょく彼らの作品を追っかけていたのですが、評判の割にずっと今イチでした。なんかぬるい映画が多かったような・・・。でも『ノー・カントリー』は掛け値なしの傑作です。

原作の『血と暴力の国 /コーマック・マッカーシー』も読みたくなりました。

■みなみ会館HP

■『ノー・カントリー』HP

2008年05月19日

『非現実の王国で 〜ヘンリー・ダーガーの謎〜』を観た

予告篇に惹き付けられてみなみ会館で『非現実の王国で〜ヘンリー・ダーガーの謎〜』で観てきた。

ヘンリー・ダーガーは1973年にシカゴで死んだ異端のアーティスト。物静かな清掃人として大家や隣人に認識されていた彼の部屋から、その死後に発見されたのは15,000ページを超える物語の原稿と数百枚にわたる挿絵の数々でした。

『非現実の王国で』はその物語の題名で、子どもを奴隷として虐待する邪悪な大人の男たちグラデリニアンと、子どもたちを救うべく立ち上がった七人の無垢な少女“ヴィヴィアン・ガールス”の戦いを描いたものだ。

映画ではヴィヴィアン・ガールズがNHK教育の「テレビ絵本」のようにアニメーション加工され動き、彼の謎に包まれた生涯とその絵画の手法について語られるドキュメンタリーになっている。どこかで見たことのあるような彼の絵は新聞・雑誌のイラストや写真のトレースやコラージュなどの手法が繰り返し使われており、「非現実の王国」がもつ不思議な既視感をつくりあげている。

映画は彼の妄想がつくりあげた長い物語と生涯を追ったドキュメンタリーがわずか82分にまとめられている。ヘンリー・ダーガーというアーティストに興味の一端を持つには十分かも知れないが、『非現実の王国で』の全貌をもっと知りたいという気持ちももやもやと残ってしまった。

■『非現実の王国で 〜ヘンリー・ダーガーの謎〜』HP

■みなみ会館HP